Un infinito diario della mente e dell’anima

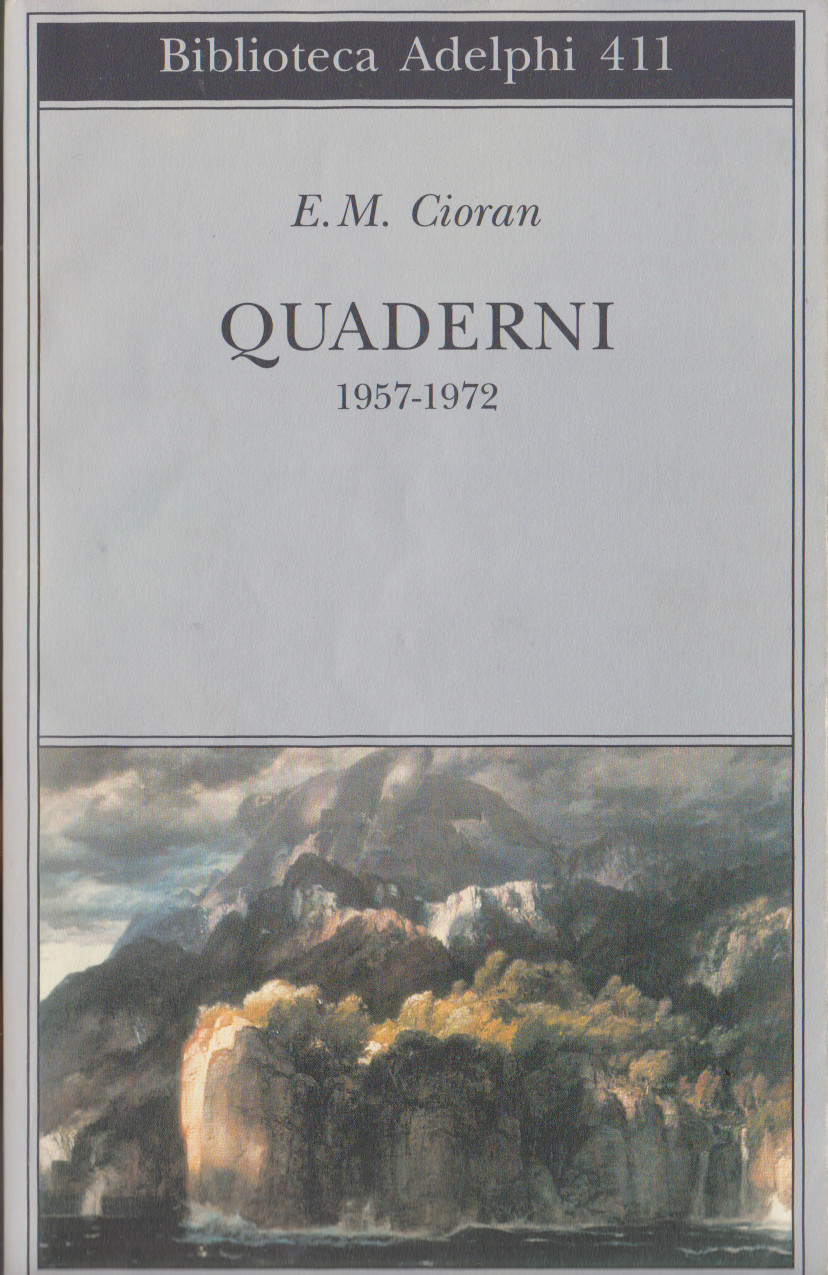

I quaderni di Cioran Sul tavolo dell’ esile studio di Cioran ; non sembrava uno studio, ma una gabbia per uccelli, una tana per cani rimase per molti anni, dal 1957 al 1972, un quaderno chiuso, che veniva regolarmente sostituito. I quaderni erano identici: portavano un numero progressivo e una data; da uno a trentaquattro, dal 26 giugno 1957 agli ultimi giorni del 1972 il tempo dei suoi libri maggiori. Simone Boué, la donna bellissima e radiosa che condivise la maggior parte della vita di Cioran, non osò mai aprirli. Li aprì soltanto dopo la sua morte, nel 1995. Sapeva che Cioran avrebbe voluto distruggerli: «tutti questi quaderni sono da distruggere», sta scritto sulla copertina dei quaderni, I, II, IV, VIII e X. Come Kafka, Cioran li aveva conservati con cura: perché, come Kafka, desiderava che qualcuno, non lui, li pubblicasse. Così, negli anni dopo il 1995, Simone Boué li trascrisse con attenzione, sino all’ ultimo foglio: poi, quando tutto era pronto per la stampa, annegò nel mare della Vandea; certo per caso, ma anche perché il suo compito terreno era finito. Ora i Quaderni stanno qui (Quaderni, 19571972, prefazione di Simone Boué, nella eccellente traduzione di Tea Turolla, Adelphi, pagg. 1108, lire 80.000): un libro densissimo, che consiglio di leggere molto lentamente, per non venire travolti dalla complessità e dalla molteplicità della mente di Cioran. I Quaderni nascono, almeno all’ inizio, dalla costrizione. Nel giugno 1957 Cioran si obbligò a comporli riga dopo riga, riflessione dopo riflessione, per tenersi legato alle parole, per afferrarsi con le mani alla «scrittura». Se non scriveva, gli sembrava di affondare nel vuoto, che pure amava. Aveva bisogno di essere un letterato parola che detestava: cercava un peso, che lo legasse alla terra. Voleva raccogliervi l’ «essenziale» e l’ «inessenziale». Di «inessenziale» non c’ è molto: qualche incontro con gli amici, specialmente Samuel Beckett, che venerava, visite di conoscenti rumeni, qualche aneddoto, qualche giudizio sui contemporanei, qualche battuta, qualche passeggiata notturna a Parigi o nelle campagne, qualche alba ma qui tocchiamo già l’ essenziale. Per il resto, abbiamo per la prima volta l’ impressione di vivere non in un libro di Cioran, ma dentro la sua mente: ne condividiamo i lampi, le angosce, le estasi, gli andirivieni , e il legame delle idee con le sensazioni e il corpo. «Questo è il mio corpo che pensa», avrebbe potuto scrivere come motto. Per millecentotre pagine, Cioran parla quasi soltanto di sé stesso. I Quaderni sono una «continua riflessione sul mio stato», egli scrive. L’ occhio fissa la mente e l’ anima: tutte le luci sono concentrate su di esse. Sebbene ammiri i creatori come Dostoevskij e Tolstoj, egli non possiede il dono del romanziere, che senza fatica estrae una moltitudine di persone dal suo io; e nemmeno quella del vero critico, simile all’ «attore che muta ogni sera, il costume, il volto, la parte». Qualcuno ha accusato Cioran, affermando che egli era un ossesso del proprio io la meno amabile delle ossessioni. Con la sua tendenza all’ autodenigrazione, Cioran si addossa questa colpa: si sente chiuso dalle pareti del proprio io , soffocato dalla ripetizione. Non ha aria per respirare: vuole uscire nel mondo, amare gli altri, diventare gli altri, abbracciare l’ infinito, comunicare con la natura. Subito dopo, Cioran confessa di essere infelice quando il sole splende liberamente sul suo capo. Ha bisogno che un fitto strato di nuvole lo separi dal mondo e dal cielo, costringendolo a concentrarsi sempre più intimamente in se stesso. Se legge gli altri Marco Aurelio, Montaigne, Pascal, Swift, Baudelaire, la Dickinson , lo fa soprattutto per conoscere la propria anima. Così conclude con una bellissima riflessione di timbro agostiniano: «Non è parlando degli altri, ma curvandosi su di sé, che ci è possibile incontrare la Verità. Perché ogni cammino che non conduce alla nostra solitudine o non ne proceda, è deviazione, errore, perdita di tempo». L’ io di Cioran è un vastissimo scenario teatrale. In questo scenario , egli proietta quasi tutte le figure della letteratura, del pensiero, della storia, del cielo, della natura. Quasi niente è escluso. L’ io si trasforma in moltitudine, assumendo sempre nuove maschere. Senza saperlo, Cioran diventa il romanziere e il mitografo della propria mente. Così l’ effetto dei Quaderni è il contrario di quello che Cioran temeva. Non c’ è nessuna ossessione. In pochi libri, respiriamo così liberamente, abitiamo con tale gioia, camminiamo con tale piacere, perché quasi tutte le pagine sono immerse nella vita degli esseri umani, si chiamino Buddha o Pascal o Beckett. *** Nei Quaderni, specie nella loro ultima parte, Cioran parla con orrore e ammirazione della propria giovinezza: quando abitava la Romania o Berlino. Se lo fissa con gli occhi degli anni maturi, quel tempo gli sembra un Inferno: ma, al tempo stesso, pensa che la sua vita, dopo di allora, non sia stata che una caduta: «sono un riflesso insignificante, perfino la caricatura di quei lontani anni di febbre e di follia». Quello era, in primo luogo, il tempo dell’ Insonnia; e, nell’ insonnia, o nel sonno brevissimo, da cui lo risvegliavano incubi, si annidavano l’ entusiasmo, la disperazione, la furia, l’ eccesso di sensazioni, la felicità sovrumana (o almeno l’ aspirazione a questa felicità), le estasi mistiche, la visione, l’ orgoglio demenziale, una sete di autodistruzione che si rivolgeva verso l’ esterno, e una pietà fino alle lacrime per se stesso e il mondo. Avrebbe potuto diventare un santo o un fondatore di religioni: o un trascinatore di folle. Cercava di superare tutti i limiti del mondo e dell’ intelligenza. Lo attendeva una pericolosa libertà assoluta: o una esplosione della mente, capace di precipitarlo nella follia, come Nietzsche. Di questo giovane furibondo e disperato, molto resta ancora nelle pagine dei Quaderni, scritte dal saggio amaro e ironico che passeggiava per le strade intorno a place de l’ Odéon. A volte, c’ è una crudeltà mentale che ci spaventa: una dismisura, che i Greci avrebbero condannato; un bisogno di terrore. L’ aggressività esplode: ora verso se stesso, verso il miserabile io, che egli detesta e calunnia; ora verso gli altri i passanti, gli amici, i vicini di casa, le negozianti presso casa. Questa piccola Apocalisse è isterica e ridicola; e Cioran si pente, subito dopo aver aggredito. Malgrado il rimorso, la violenza quotidiana accenna a una violenza fondamentale. «Per me, egli dice, scrivere è vendicarsi. Vendicarsi contro il mondo, contro di me». E poi: «Il pensiero, nella sua essenza, è distruzione. Più esattamente: nel suo principio. Si pensa, si comincia a pensare per rompere i legami, per dissolvere le affinità, per compromettere l’ ossatura del “reale”». E l’ effetto dell’ opera d’ arte non è la conciliazione, come pensavano i Greci: o il velo intessuto di luce e di ombra, con cui Goethe intravedeva l’ assoluto e mitigava le angosce umane. Chi scrive, deve avere «un’ anima dura, per poter condurre un pensiero sino alle sue ultime conseguenze». «Un libro deve scavare nelle piaghe, provocarne perfino… Deve costituire un pericolo… Chiamo poesia ciò che vi colpisce come un coltello al cuore… Conta solo il libro piantato come un coltello nel cuore del lettore…». Sono quasi le stesse frasi che Kafka ha scritto nei Diari, una generazione prima; e non credo che Cioran le conoscesse. Quest’ uomo sempre sui limiti dell’ esplosione e della follia è stato salvato da una lingua. Credo che sia l’ unico caso nella storia della letteratura, in cui una lingua abbia liberato un uomo dalla distruzione, pur continuando a custodirla dentro di sé. Nell’ estate del 1947, Cioran abbandonò il rumeno per il francese. Con il suo rigido codice formale, il francese gli insegnò a rifiutare, a escludere, a dire di no, a porsi dei limiti, a rinunciare: «Sapersi limitare tale è il segreto» del vero scrittore. Giunse a dire scherzosamente (ma non troppo) che «la grammatica guarisce dalla malinconia». Cominciò una battaglia terribile con il francese, un’ agonia nel senso vero della parola: vittorie e disfatte si alternarono; per anni, e forse sino alla morte, Cioran si sentì in una camicia di forza <\-> costretto, contratto, impacciato da regole che lo torturavano. «Sono <\-> aggiungeva ancora più ironicamente <\-> un profeta folgorato dalla grammatica ». Ma, sebbene Cioran non l’ abbia mai interamente compreso, fu in primo luogo una grandiosa vittoria. Invece di impazzire e di esplodere, distruggendo sé stesso e il mondo, Cioran diventò un saggio, che collochiamo accanto ai suoi Marco Aurelio, Montaigne, Pascal e La Rochefoucauld; e conquistò l’ assoluto dopo avervi rinunciato. Il vecchio uomo, in lui, non era morto. Continuò a protestare contro i libri <\-> erano una diminuzione della sua essenza, una perdita della sua anima <\->; e contro le parole, in nome del silenzio e del grido. Disse: «Tutto ciò che ho scritto non serve a niente e non porta a niente»: ciò che è probabilmente vero per qualsiasi libro. Liberandosi dal rumeno, diventò un signore della forma: il maggior scrittore francese della sua generazione, insieme a Beckett. Aveva il dono dello stile: un dono impareggiabile, come testimoniano queste mille pagine, quasi senza correzioni, dove il pensiero trova subito, all’ improvviso, la sua forma definitiva. Amava la densità, la formula, l’ omissione: «non lasciar correre la propria penna, indietreggiare davanti alle parole, esecrare l’ abbondanza, strangolarsi a forza di scorci». Rimase mobilissimo, vivacissimo; uccise il lirismo, che aveva dominato i suoi libri rumeni: uccise in apparenza la poesia romantica che lo aveva nutrito: spoetizzò la prosa; e la poesia rimase implicita, involontaria, segreta, e quasi impercettibile, o presente come nostalgia e rimpianto, in ciascuna delle sue righe. @AR Tondo:Come Kafka nei mesi trascorsi a Zürau, Cioran conosce un solo vero luogo: il Paradiso. Subito all’ inizio dei Quaderni , scrive: «Non ho mai potuto dimenticare il paradiso»; «Ho un piede nel paradiso; come altri ne hanno uno nella tomba». Con orgoglio, afferma che qualche volta ci vive, e scorge l’ innocenza, <\-> allora l’ uomo non aveva ancora mangiato il frutto della conoscenza del bene e del male. Come i grandi romantici, si nutre di origini, vorrebbe raggiungerle, riposarvi, inabissarsi nelle loro profondità, fino a toccare il luogo ignoto che sta prima della creazione. Ma non è possibile: proprio perché abita in paradiso, sa di esserne stato cacciato, e dentro di sé rinnova quella cacciata, impugnando la spada sfolgorante dell’ angelo che impedisce all’ uomo di rientrare nell’ Eden». Ha solo un’ arma: il rimpianto, la nostalgia, il sospiro, il veleno dell’ angelo caduto, che intride di lacrime, come ai tempi della giovinezza, la sua nervosa prosa francese. Dio si cela: «Gridare, verso chi? Tale fu il solo ed unico problema della mia vita». Dio non risponde: «Non c’ è nessuno al mondo più vicino a te, né più lontano. Un briciolo di certezza, un nulla di consolazione è tutto quello che ti domando. Ma tu non puoi rispondere, non puoi» <\-> sebbene non l’ uomo ma soltanto lui sia l’ unico confidente, consolatore e interlocutore che noi possediamo. Questo Dio non è il creatore della Bibbia, e nemmeno il Cristo: ma l’ Altro, l’ oscura, irraggiungibile Figura della mistica. Nella preghiera, e soprattutto ascoltando musica, ci sono momenti in cui la Figura sembra presente. «Ascoltando un oratorio di Händel: come credere che queste implorazioni esaltanti, queste grida di strazio e di tripudio non si rivolgano a nessuno, che non ci sia nulla dietro di loro, che debbano perdersi per sempre nell’ aria . «Se è così, Dio esiste, l’ universo esiste, e tutto ha un senso. Sono momenti altissimi, tesissimi, nei quali la prosa di Cioran sta per incrinarsi. Ma subito egli si ritrae: nega, non crede; ripete che «non si può vivere né con Dio né senza Dio». Dunque non si può vivere affatto. Un’ altra forma di Dio è il Vuoto. Con una passione che lo insegue per anni, Cioran legge i testi buddhisti; e, per qualche tempo, l’ indemoniato, lo scorticato vivo diventa simile a un eremita tibetano. «Giornate intere, passate in una tensione vuota, senza nessuna idea, al di qua del pensiero, al di qua dello Spirito. Una vacuità lucida, il niente che contempla indefinitamente se stesso». Vive al di fuori di ogni cosa, senza contatti, senza complicità col mondo dell’ illusione: senza io, senza nome, senza possesso. Allora conosce la luce (che tuttavia, uomo delle nuvole, teme): un’ eterna assenza luminosa, un vuoto raggiante, che dispensa attorno a sé «una felicità senza materia». Quasi solo tra i suoi contemporanei, Cioran capisce che il vuoto non è un’ esperienza negativa, ma una cosa compatta, piena, perfetta come una sfera, sebbene priva di contenuti. Dimenticando i propri furori, attraversa un’ esperienza che il Cristianesimo non gli darà mai: la quiete , che è il contrario dell’ indifferenza. «Provo una sensazione di benessere solo quando nessun pensiero sfiora il mio spirito». Come in un grandioso mito gnostico, cominciano le fasi della Caduta. Ecco il peccato originale, che nessun Cristo ha mai redento: il senso di colpa, di cui Cioran soffre acutamente come Dostoevskij e Kafka. Ecco il dolore: il dono di convertire ogni fatto e pensiero in sofferenza: l’ ansia che si impadronisce di ogni pretesto: la disperazione portata nel sangue e percepita perfino nella materia: il gusto di cenere nella bocca, la tristezza da insetto, il terrore innato, la malattia reale e immaginaria: «più che il mio corpo, il mio esseremi fa male». Ecco lo scacco: la vita fallita, la patria odiosa e perduta, i libri disgustosi <\-> pensieri che lo perseguitano ogni istante. Come accade quasi sempre in Cioran, la caduta si rovescia, a momenti, in ascesa, perché il dolore intollerabile redime la vita e ci fa conquistare il sapere; e ogni scacco è, per lui, una conquista. «Dopo ogni sconfitta mi riaffermo, riprendo gusto alla vita». L’ ultima esperienza della Caduta è quella del tempo, a cui Cioran consacra le pagine forse più belle dei Quaderni . Aveva avuto la piena rivelazione a cinque o a sei anni, un pomeriggio d’ estate. All’ improvviso tutto si vuotò attorno a lui, e non gli restò che la sensazione di un passaggio senza contenuto, di una fuga, di uno scorrimento che gli fece paura. «Non c’ era più mondo , non c’ era più che tempo». A partire da quel momento, specialmente di notte, Cioran percepisce fisicamente, con i sensi tesi, la caduta di ogni istante nell’ irreparabile: l’ istante, che è appena trascorso, appartiene senza rimedio al passato, che si forma, cresce, si ispessisce, acquista peso e grandezza davanti ai suoi occhi. Questa trasformazione lo ghiaccia di terrore. « Gare du Nord . Un orologio a pendola indica i minuti: 16 e 43. In quel minuto, pensai che esso non ritornerà mai, che è scomparso per sempre, che è sprofondato nella massa anonima dell’ irrevocabile… Tutto scompare per sempre. Non rivedrò mai quest’ istante. Tutto è unico e senza importanza». Qualche volta, Cioran ha l’ impressione che il tempo si sia coagulato nelle sue vene: dunque il tempo è dentro di lui, è lui . Più sovente, gli sembra che esso gli sia completamente esterno: non sa cosa cercarvi, ogni incursione gli è proibita; e intanto quella cosa esterna lo uccide, passando accanto a lui, «accanto, cioè a mille leghe». Esistono fori nel tempo. E, attraverso di essi, l’ anima incrinata e lesa di Cioran entra in contatto con l’ assoluto a cui, un istante prima, aveva voltato le spalle. Il tempo tace. È il 22 novembre 1964: Cioran segna con precisione la data, perché la ritiene decisiva per lui. Non riesce a dormire. Si alza alle cinque e trenta di mattina e passeggia: un’ ora dopo, nell’ avenue de l’ Observatoire, sente un uccello, il primo risvegliato, che si esercita a cantare ; nelle luci di prima del giorno <\-> la luce pura, vergine, silenziosa. Il canto dell’ uccello immerge Cioran in una grande esultanza; e non importa che poi tutto degradi nel disastro del tempo e dell’ uomo. NeiQuaderni , ci sono altri momenti come questi: folgorazioni, assalti di una felicità inaudita, rapide visioni, attacchi di euforia; allora la desolazione diventa luminosa, la negazione scintilla, la tragedia suscita letizia. C’ è, soprattutto, la rarissima esperienza della gioia celeste. Anche questa volta Cioran segna la data: 28 marzo 1967. «La grazia è quella gioia che, senza che noi sappiamo da dove venga, s’ impadronisce di noi durante un’ ora o due. La gioia, quella che ci sommerge e alla quale nessuno potrebbe resistere, come ammettere che proceda dai nostri organi e che non abbia la sua fonte in Dio? Come non assimilarla alla grazia?». @AR Tondo:Quando Cioran, la mattina, si guarda allo specchio, identifica il proprio cappotto, la sciarpa, il cappello, ma non riesce a riconoscere se stesso. «Chi è quest’ uomo?», si chiede. E un giorno, scrivendo il proprio nome su un formulario, gli pare di averlo scritto per la prima volta. «Il giorno, l’ anno della mia nascita, tutto mi sembrò nuovo, e inesplicabile, senza nessuna relazione con me». Cioran non si identifica dunque con il proprio io: tra lui e se stesso, resta sempre un intervallo, che non può cancellare. Per questo, legge con tanta passione i testi buddhisti, che gli annunciano come tutto nel mondo <\-> anche la sua geometrica e razionale Parigi <\-> sia irreale e illusorio. « Il mondo esiste, ma non è reale ». «Quando si è compreso che nulla ha una realtà intrinseca, che nulla è, e che non si può accordare alle cose nemmeno uno statuto di apparenze, non si ha più bisogno di essere salvati: si è salvati, <\-> e infelici per sempre». Davvero infelici, o soltanto infelici? Subito dopo essersi convinto che lo spettacolo cosmico è una buffoneria, Cioran capisce che l’ unica risposta possibile è il riso: un riso senza limiti né misure; una buffoneria egualmente cosmica, alle spalle dell’ universo. Così Cioran legge con passione gli scritti degli scettici greci. «Amo sempre meno <\-> scrive <\-> i pensatori deliranti. Preferisco loro i saggi e gli scettici, i non ispirati per eccellenza, coloro che nessun dolore eccita né sconvolge. Amo i pensatori che evocano dei vulcani raffreddati». Quando scrive queste parole, anche lui è un vulcano raffreddato , sebbene percorso dal ricordo delle antiche fiamme ed esplosioni. Si nutre di dubbi. Quando ne trova uno, non importa quale, si precipita sopra di lui, lo divora, lo incorpora nella sua sostanza, lo digerisce. Ormai tutte le religioni <\-> persino il buddhismo <\-> gli sembrano nascere dal più folle orgoglio umano. Non ha più ambizioni: la sua giovinezza gli sembra un delirio; vive chiuso in un modesto intervallo, dubitando della sua missione e di ogni missione. Per lui, il saggio è un distruttore placato, in pensione: o uno spettatore rattristato, che non partecipa allo spettacolo della vita. Ma nemmeno questa volta, il vecchio Cioran è morto: perché il suo dubbio è anche una droga, che porta sino alla vertigine, o gli permette di uscire dal mondo. Il dubbio gli insegna ad amare più profondamente quello che aveva sempre desiderato: la piccola vita quotidiana, che passa e non ha domani, soffio incantevole ed effimero. Giunge a dire: «Il vero scrittore ama appassionatamente le apparenze, non cerca la Verità»: legge biografie, memorie, diari, confidenze, epistolari, che gli ricordano ciò che è transitorio. Una volta, corregge ironicamente: «Mi piacciono gli aneddoti e la metafisica indù»; ma anche la metafisica, tra le mani di un buddhista zen, può diventare una minima, squisita opera buffa. Come Chardin, che abitava non lontano da lui, Cioran passeggia nelle vie attorno a place de l’ Odéon: guarda le vetrine, i passanti, i banchi all’ aperto <\-> gli spettacoli minimi, accettando con amara e spiritosa rassegnazione l’ esistenza, che aveva (anche) detestato con forza. Riconosce di aver sempre posseduto una vocazione per la frivolezza («per ciò che è serio non ho nessun talento»), sebbene la sua frivolezza sia ossessionata dal Niente. Qualche volta, il Niente è dimenticato. Allora ride volentieri, a gola spiegata, chiudendo gli occhi. Gode le gioie della conversazione: brilla, scintilla, come un Voltaire più intelligente: scocca mortali aforismi sugli amici e i nemici; e persino la tragedia universale gli ispira una specie di ilarità. «La condizione di cui ho più bisogno <\-> dice <\-> è l’ esultanza. Senza di lei non si può fare nulla di vivo». Cioran furibondo, distruttore, rumeno, francese, smisurato, limitato, percosso dal dolore, innamorato del Paradiso, mistico, estatico, buddhista, scettico, ilare, saggio: ho elencato soltanto qualcuno dei volti di questo grande volto. Cioran vive di contraddizioni: «Mi piace contraddirmi fino alla demenza; no, non si tratta di un piacere, ma di una fatalità; non posso fare altrimenti». «Sono il contrario dell’ uomo intero , cioè non aderisco a una cosa che parzialmente… Non mi identifico con nulla, se non con il ritmo delle mie pretese convinzioni, sposo sino in fondo le mie incertezze». Ma queste contraddizioni non sono mai ferme. Ciò che entusiasma neiQuaderni è l’ incessante mobilità del pensiero, il passaggio da un estremo all’ altro, il gioco dei contrari, le associazioni improvvise, l’ andirivieni, gli ondeggiamenti dell’ acqua. Conosce un solo esempio simile: Montaigne. Ogni aforisma è in rapporto con tutti gli altri: ogni verità si nutre drammaticamente delle verità che la negano. Cioran mistico è scettico, lo scettico mistico, il limitato tentato dalla dismisura, lo sventurato è ilare, l’ empio religioso, il rumeno francese, il francese rumeno: l’ uomo furioso e disperato è un angelo devastato dallo humour . @AR~Tondo:Nota: Cioran è nato in Romania nel 1911, ed è morto a Parigi nel 1955. Tutti i suoi libri sono pubblicati in italiano da Adelphi.

PIETRO CITATI

da Un infinito diario della mente e dell’anima – la Repubblica.it.

![DSCN1543[1]](https://antemp.com/wp-content/uploads/2015/01/dscn15431.jpg)

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.