Introduzione

Carlo Tullio Altan (1916-2005) è stato uno dei fondatori della antropologia culturale in Italia.

Nella sua biografia intellettuale dice di sé:

“Nel riprendere in mano i testi che scrissi e pubblicai a partire dal 1943, e nel leggervi le riflessioni che vi erano riportate, tratte anche da quaderni di appunti andati perduti, constatai un fatto che mi sorprese alquanto. Si tratta di scritti che da oltre quarant’anni non avevo più ripreso in esame, e di cui avevo quasi del tutto scordato il preciso contenuto. Riletti a tanta distanza di tempo, questi scritti mi rivelarono che molte delle idee e degli argomenti che mi avrebbero impegnato, con l’apparenza della novità, alcuni decenni dopo, avevano già assunto una prima consapevolezza di se’ in quegli originari e spontanei tentativi di metterli a fuoco. E questo mi ha fatto tornare alla mente un passo di Ortega y Gasset, che avevo letto allora e che mi era rimasto nella memoria, in cui il filosofo spagnolo sosteneva che le idee prendono possesso di un uomo fra i venticinque e i trentanni, e non lo lasciano più per il resto della sua vita. E penso proprio che, almeno per quanto mi riguarda, questo sia in buona parte accaduto.“

In Carlo Tullio – Altan, Un processo di pensiero, Lanfranchi Editore, Milano 1992, p. 15

I suoi studi e riflessioni hanno avuto per oggetto

le religioni ed i simboli ( Lo spirito religioso del mondo primitivo, Il Saggiatore, Milano, 1960, Soggetto, simbolo e valore, Feltrinelli, Milano, 1992, Le grandi religioni a confronto, l’età della globalizzazione, Feltrinelli, 2002, Ethnos e Civiltà, Feltrinelli, Milano, 1995),

i fondamenti dell’approccio antropologico alla analisi sociale ( Antropologia funzionale, Bompiani, Milano, 1968; Manuale di Antropologia Culturale, Bompiani, Milano, 1971; Antropologia, storia e problemi, Feltrinelli, Milano, 1983), Le classi sociali e i valori giovanili (con Alberto Marradi, Valori, classi sociali e scelte politiche, Bompiani, Milano, 1976; con Roberto Cartocci, Modi di produzione e lotta di classe in Italia, Mondadori-Isedi, 1979),

la cultura civica degli italiani (La nostra Italia, Feltrinelli, Milano, 1986; Populismo e trasformismo, Feltrinelli, Milano, 1989).

Negli ultimi anni si dedicò all’elaborazione di un idealtipo dell’ethnos, analizzato nelle sue cinque componenti: epos, ethos, logos, genos e topos, allo scopo di trovare una soluzione scientifica sul piano dell’antropologia, al conflitto tra i vari etnocentrismi e l’esigenza di un nuovo ordine internazionale.

Dice di lui Umberto Galimberti: “ La grandezza di Carlo Tullio-Altan non sta tanto nel suo pionierismo, quanto nel fatto che le sue ricerche antropologiche erano guidate da profonde conoscenze filosofiche che facevano riferimento allo strumentalismo deweyano, al materialismo storico, alla fenomenologia, all´esistenzialismo, al neopositivismo, allo strutturalismo, al funzionalismo, perché Tullio-Altan aveva capito che l´uomo è una realtà troppo complessa per essere inquadrata e compresa in una sola idea . Se in occasione della sua morte riprendessimo tra le mani i suoi libri e riflettessimo sulle sue idee, spesso profetiche e anticipatrici, renderemmo a Carlo Tullio-Altan il migliore degli omaggi.”

Nel saggio poco conosciuto, perché diffuso soprattutto fra operatori sociali alla fine degli anni ’60, che presentiamo qui sotto Carlo Tullio – Altan elabora un magistrale modello di analisi dell’ “uomo in situazione” di grande forza analitica, sia per leggere ed interpretare i “segni dei tempi” che attraversiamo, sia per attraversarli come soggetti consapevoli dell’intreccio che contraddistingue la nostra esistenza nel tratto di vita che ci è assegnato.

Paolo Ferrario

——————————————————————————

Carlo Tullio – Altan, Modelli concettuali antropologici per un discorso interdisciplinare tra psichiatria e scienze sociali, in Psicoterapia e scienze umane n. 1, 1967, ripubblicato nel n. 1, 1975

Il problema di una possibile collaborazione fra psichiatri e studiosi di scienze umane richiede innanzi tutto, per essere risolto, la messa a punto di un linguaggio comune, per cogliere certi aspetti della realtà umana che rientrano nella sfera di interesse degli uni e degli altri.

Il fatto che questo linguaggio non esista ancora, non è casuale. E’ la posizione assai diversa che i due gruppi di studiosi assumono di fronte al fenomeno della malattia mentale che ne è la causa. Gli studiosi di scienze umane, se si esclude una certa parte degli psicologi, non guardano al singolo malato, ma al fenomeno malattia nella sua dimensione sociale e cioè statistica. Ma vi è di più, bisogna ammettere che numerosi studiosi di problemi sociali, subiscono, senza avvedersene, un processo di identificazione con il sistema in cui vivono e che studiano, che viene accettato da essi come paradigma, come norma cui assegnano inconsapevolmente un significato assoluto. Una volta assunta questa prospettiva, essi mostrano una sorta di « disattenzione selettiva » per tutti quei fenomeni di disfunzione del sistema sociale in cui vivono, che in certa misura contraddicono all’ipostasi inconscia che ne hanno fatta. Quando si parla di « società malata », essi obbiettano che non vi è una misura scientifica per definire una distinzione universalmente accettabile fra una società sana e una malata. Questo è certamente vero, se questa misura viene ricercata nella forma di una norma costante, di una struttura esemplare, ma allora anche lo psichiatra potrebbe rispondere allo stesso modo, e negare l’esistenza della malattia. E qualcuno di essi lo fa. Se si fa notare che il fenomeno delle malattie mentali ha assunto dimensioni sociali e che l’influenza di certe variabili di classe, di cultura, di genere di vita è statisticamente dimostrabile, in tal caso è il valore dell’analisi statistica ad essere revocato in dubbio e con argomenti molto convincenti: la difformità delle diagnosi, la difficoltà della raccolta dei dati, le differenze di trattamento dei casi, molti dei quali vengono così a sfuggire al controllo statistico, e via dicendo. Tutto questo, se non altro, dimostra una certa misura di disinteresse per il fenomeno fastidioso della malattia mentale.

Gli psichiatri si trovano di fronte allo stesso fenomeno in una prospettiva radicalmente diversa: si trovano di fronte a casi singoli, a individui malati con i quali entrano in un rapporto diretto, più o meno autentico, in relazione alla loro struttura concettuale, ma comunque sempre individuale, personale, privato. Essi sono assorbiti dal compito di curare quel certo malato, e tendono in genere a mettere in parentesi la dimensione sociale del caso particolare che hanno di fronte, soprattutto quando appartengono ad una rigida scuola organicistica.

Fra gruppi di studiosi così diversamente orientati è chiaro che un discorso interdisciplinare si instaura con molta difficoltà, per la mancanza di un comune terreno d’incontro fra la prospettiva collettiva scelta dai primi e la prospettiva individuale scelta dai secondi. Il formarsi e dissolversi di gruppi di studio costituiti su queste basi o meglio su questa carenza di basi comuni, è perfettamente spiegabile: in quei gruppi non ci può essere processo di comunicazione, i codici sono troppo diversi. Molti psicoterapeuti tuttavia, trattando, soprattutto con il metodo analitico, il caso particolare, si rendono conto che i problemi del malato, quei problemi che, irresoluti, sono spesso la fonte della malattia, si costituiscono in un contesto sociale e non solo privato, sia esso quello della famiglia, del lavoro o altro. Essi ottengono, attraverso il discorso del malato, una rappresentazione della società ben diversa da quella irenica e paradigmatica che molti sociologi ci offrono. Certo, l’immagine ottenuta attraverso il discorso del malato è viziata dalla sua stessa malattia, è deformata e non accettabile senza ampie riserve. Nonostante questo il terapeuta si chiede se non vi sia un germe di verità in questo quadro negativo, e per avere maggiori informazioni si rivolge ai suoi colleghi studiosi di scienze sociali. Ma il discorso con quest’ultimi è assai difficile, per i motivi che si sono detti: manca ancora una base concettuale adatta alla convergenza delle due tipiche prospettive sotto le quali il fenomeno della malattia viene guardato.

« Ciò che è necessario, per costituire lo schema adatto alla collaborazione interdisciplinare, sono due cose che sono estranee alle consuetudini dell’antropologia e della psichiatria… Una è la necessità per lo psichiatra di raccogliere sistematicamente dati sull’ambiente sociale e culturale e sui sistemi di motivazioni che si disegnano sempre sullo sfondo dei casi reali. La seconda è la necessità per l’antropologia di sensibilizzarsi non solamente in relazione allo sfondo culturale dal quale i singoli casi emergono, ma anche alle tipiche modalità del funzionamento mentale negli esseri umani. Il terreno comune, che possiamo semplicemente chiamare psicodinamica, richiede un’adeguata analisi medico-psichiatrica di persone concrete e di casi concreti, stagliati sullo sfondo di una prospettiva di comprensione di ordine culturale ». Per realizzare questo proposito, così bene enunciato da Opler, l’antropologia offre un modello, o meglio una serie coordinata di modelli concettuali operativi.

Il primo di questi modelli è quello ricordato dallo stesso Opler: la cultura. A questo proposito è subito necessario precisare il senso tecnico in cui questo termine viene usato in antropologia, per sgomberare a priori il terreno dalle possibili confusioni. In senso antropologico cultura non significa l’« esser colto », o quel gruppo di persone che formano l’intellighentzia di un certo paese, i circoli che assumono la « cultura » come loro specializzazione professionale, le élites colte di una certa società. Col termine di cultura si intende qualcosa di assai più generale. « Mentre il modo di vivere di un popolo può raggiungere una sua coerenza interna e sviluppare in se stesso inconsci canoni di scelta, la cultura è sempre uno strumento per adattare l’uomo alla natura che gli da modo di metterla sotto controllo, risolvere i problemi dell’attività sociale, dell’economia, della politica, della religione e della filosofia, e di regolare il comportamento » (Opler). In sostanza la cultura è, in senso antropologico, quel complesso di nozioni codificate in forma collettiva e sociale che permettono ad un certo gruppo umano di affrontare e risolvere quei problemi di vita che la società stessa, con questi modelli di comportamento ha previsto. Essa quindi comprende nozioni tecniche elementari, modalità di istituire rapporti interpersonali di ogni genere, oltre al complesso di conoscenze scientifiche e al patrimonio artistico, filosofico e religioso, cui si riserva in genere la definizione di cultura in senso stretto. Una volta che si assegni alla cultura questa specifica funzione strumentale, che consiste nell’aiutare l’uomo a vivere da uomo, è chiaro che l’interpretazione freudiana ne è una deformazione. La cultura non è fonte di frustrazione, o non dovrebbe esserlo, ma è un sistema per evitare la frustrazione. Se non assolve al suo scopo, in tal caso è necessario ricercarne le cause concrete.

Il secondo modello offerto dall’antropologia culturale al discorso interdisciplinare è legato al primo. Esso è il sistema di personalità (o personalità di base, come spesso viene chiamato). Questo si forma nell’uomo attraverso il processo dell’inculturazione e cioè dell’acquisizione da parte del singolo di quella porzione della cultura che gli sarà necessaria per affrontare quel genere di vita, che l’appartenenza ad un certo gruppo umano gli offre. Il risultato è quell’apparato che la tradizione ha variamente chiamato coi termini di anima, mente, intelletto, ragione o cervello. Esso si costituisce partendo da una base ben istintuale ereditaria assai ridotta e si plasma in relazione alle esperienze gradatamente realizzate dal fanciullo nei rapporti con la madre, con la famiglia, con la scuola e poi, per l’uomo maturo, con la società. Attraverso questo processo, le informazioni necessarie alla vita del singolo vengono recepite e registrate in un complesso sistema di cellule che forma il tessuto corticale del cervello, che è l’organo biologico cui spetta la specifica funzione della memorizzazione delle informazioni e dell’esecuzione di quelle operazioni interpretative che la situazione di vita del singolo rende via via necessarie. Quest’apparato, se funzionale, riesce a mettere in sintonia il singolo con la sua situazione di vita. Esso ha quindi una chiara natura bio-psichica, e cioè una dimensione organica e una socio-culturale. Per intendere bene il modo in cui funziona il sistema di personalità così concepito, è necessario tenere sempre presente, come quadro di riferimento, la situazione in cui opera, intesa come un « campo » (Lewin) nel quale molteplici forze interagenti di ordine psichico, sociale, culturale e naturale sono anch’esse operanti. Il sistema di personalità funzionale realizza l’omeostasi psicologica. « Le teorie dell’omeostasi e dello squilibrio possono valere pienamente solo se ci si rende conto che l’unico tipo di omeostasi, o della mancanza di essa, che può esistere, è incluso nell’ambito dell’intera struttura della personalità, che viene costituita in base a certi contesti esistenziali ed opera in essi » (Opler).

A questo punto l’antropologia culturale può offrire il suo terzo modello concettuale interdisciplinare. Il sistema della società. La cultura, come codice comune ai membri di un gruppo, rende possibile fra di loro la comunicazione, non solo, ma offre loro una comune prospettiva attraverso la quale guardare ai concreti problemi di vita, che si fanno così problemi comuni, da risolvere in comune, con comportamenti adeguati e di conseguenza istituzionalizzati e codificati a questo fine, per economia di sforzi ed efficienza di strutture. Il complesso tessuto sociale si costituisce su questi presupposti funzionali e forma uno schema nel quale gli individui assumono una posizione specifica (uno status) in relazione al compito che essi vi assolvono (il ruolo). Questo tessuto si articola anche in strutture particolari, destinate alla formazione dei nuovi modelli culturali e alla loro trasmissione ai singoli. Essa è la matrice del sistema di cultura e di quello di personalità.

Noi disponiamo quindi ora di tre modelli, il primo dei quali, la cultura, ha una dimensione collettiva e sociale, come patrimonio del sapere di un certo gruppo, e una dimensione psicologica e individuale, in quanto si interiorizza a formare il sistema di personalità di ogni singolo componente di un certo gruppo sociale. Noi abbiamo così modo di far convergere, grazie a questo modello concettuale, la prospettiva sociale del sociologo con quella individuale dello psicologo e dello psichiatra. A questo punto però il discorso non è finito. Infatti tutti e tre questi modelli, fra di loro coordinati, sono anche essi da situare in un «campo», onde verificarne la funzionalità, e cioè la rispondenza alle esigenze che essi debbono soddisfare. Questo campo, come quello cui si è accennato a proposito del sistema di personalità, è un campo dinamico di forze, o meglio una situazione in cui insorgono problemi, che il sistema di cultura deve prevedere, orientando il comportamento dei singoli in modo efficace, così da realizzare l’omeostasi degli individui, e l’armonia sociale che si manifesta nella collaborazione fattiva. Questo accade però solo se la cultura dispone di modelli adatti ad orientare il comportamento dei singoli in modo efficace, con le conseguenze che si sono dette. In caso contrario le azioni, guidate da modelli anacronistici di comportamento, falliscono, l’equilibrio dei singoli, frustrati dalle esperienze di scacco, è compromesso e la collaborazione sociale è sostituita dal marasma e dal caos. In questo caso noi diciamo che il complesso articolato dei tre sistemi è disfunzionale in relazione alla situazione in cui opera.

Vi sono infatti due ordini di problemi, che riguardano i tre sistemi ricordati, quello della loro coerenza interna e quello della loro rispondenza ai problemi di situazione. I due gruppi di problemi non coincidono in tutto e per tutto. Se è vero che ogni sistema funzionale dev’essere in se stesso coerente così da poter funzionare, non ogni sistema in se stesso coerente e quindi funzionale è per ciò stesso funzionale, cioè rispondente alle esigenze del campo situazionale. Un esempio chiarissimo è offerto dal sistema di personalità malata, che assume la struttura difensiva del delirio sistematizzato: il sistema di personalità è in tal caso coerentissimo in se stesso, ma per nulla rispondente alle esigenze concrete della situazione di vita del malato; le sue operazioni mentali sono compiute nel rispetto di una logica ferrea, ma che nulla ha a che fare con la concretezza dei problemi che tale logica dovrebbe affrontare. Gli esempi si possono moltiplicare a volontà in ogni campo della vita associata e a tutti i livelli. Questo conferma la necessità di ben distinguere i due gruppi di problemi ricordati, come problemi di funzionamento dei sistemi e come problemi di funzionalità degli stessi, interrelati, ma distinti.

La perdita di funzionalità dei sistemi dipende da due fattori, anche quando il funzionamento degli stessi è intatto. Il primo fattore è dato dalla dinamica del campo situazionale, nel quale operano le forze che si sono dette e in base alle quali insorgono sempre nuovi problemi non previsti dalla cultura codificata e tradizionale. Il secondo fattore è dato dalla rigidità dei sistemi e cioè dalla loro scarsa plasticità, o inefficienza in essi delle strutture di autotrasformazione, che ogni sistema deve avere per non perdere contatto con la concretezza della situazione in movimento costante. Mettiamo ora a fuoco il sistema di personalità che c’interessa per il nostro discorso interdisciplinare. Ne abbiamo descritto la funzione e il funzionamento. Quando si verifica in esso la condizione di perdita di funzionalità? Questa può andare perduta in relazione ai due gruppi di problemi, di funzionalità e di funzionamento, prima distinti. Esaminiamo il primo aspetto della questione, e cioè il caso in cui la cultura non offra modelli adatti alla situazione mutata. In tal caso l’uomo reagisce in due modi opposti: inventa modelli nuovi, in base ai quali i nuovi problemi sono individuati e avviati alla soluzione, si decondiziona dai modelli anacronistici e si ricondiziona con modelli adeguati, oppure rinuncia o si mostra incapace a farlo. Nel primo caso egli realizza una forma di adattamento attivo, che trasforma lui stesso, la cultura, la società e l’intera situazione in cui vive, nella quale la sua azione innovatrice agisce come potente elemento dinamico. Nel secondo caso egli subisce l’azione frustrante della realtà e si difende sul piano inconscio con la nevrosi. Nel primo caso la funzionalità del sistema di personalità viene costantemente restaurata, nel secondo viene perduta.

Ma la perdita di funzionalità del sistema di personalità può avere origini diverse, e dipendere cioè da problemi più ristretti di funzionamento del sistema stesso di personalità. Questo sistema infatti è una « costruzione » che comprende una fase di montaggio e necessita di materiale organico da organizzare in un certo modo. La fase di montaggio è realizzata nel delicatissimo periodo dell’infanzia, e successivo, e può essere caratterizzata da eventi che compromettono la formazione del sistema di personalità, indipendentemente dal fatto che la cultura disponga o meno di modelli collettivi di comportamento adatti alla situazione sociale. Il risultato, come tutti gli analisti sanno, è un sistema di personalità che funziona male, perché i modelli interiorizzati sono stati deformati nella fase di montaggio, e che va risistemato con adatte terapie. Ma il difetto può dipendere anche dal materiale biologico che deve formare la base portante organica del sistema bio-psichico della personalità. Questo materiale può recare in sé tare genetiche o venire, in conseguenza di traumi fisici, processi di intossicazione o altro, leso in modo irreversibile. Nella tendenza all’autoconservazione, che caratterizza ogni sistema sia esso organico o bio-psichico, o sociale ed economico, il sistema di personalità in crisi per questi motivi si difende con processi tipici, che sono appunto l’oggetto specifico di studio della psichiatria. Sono i sintomi delle diverse forme morbose. Come si vede gli squilibri dovuti al primo gruppo di problemi, quelli che nascono dalla mancanza di modelli sociali di comportamento adeguato, sono difficilmente curabili dallo psichiatra. In tali circostanze, quando egli si trova di fronte a fenomeni di vasta disfunzione psichica dovuta a motivi di fondo, socio-culturali, egli deve necessariamente ridursi a fare quello che fa un medico militare, quando accoglie i feriti che gli vengono spediti dalle trincee, e li rimette in sesto alla meglio per rimandarli a farsi accoppare. E’ triste questo fatto, ma è un fatto. Se vuole intervenire attivamente, infatti, lo psichiatra non può più limitarsi a fare lo psichiatra, ma denunciando la situazione a chiare lettere, assume la veste del cittadino responsabile, del riformatore sociale e del politico. In questa veste egli può essere un preziosissimo collaboratore di coloro a cui, nel tessuto sociale, spetta il ruolo specifico di realizzare quei riadattamenti culturali e sociali che la situazione dinamica comporta: gli studiosi di scienze umane, per la parte della ricerca, e i politici, per la realizzazione pratica dei risultati della ricerca stessa. Per quanto riguarda gli squilibri dovuti al secondo gruppo di problemi, squilibri nel processo di inculturazione e di origine organica, benché mai si debba ignorare che si verificano in uomini che hanno necessariamente una dimensione socio-culturale, essi sono tuttavia l’oggetto specifico delle cure psichiatriche in senso stretto. E se si tiene conto del fatto della natura bio-psichica del sistema di personalità, è possibile trovare anche un punto d’incontro fra il discorso degli analisti e degli psichiatri di origine organicistica che in realtà non si escludono affatto fra di loro.

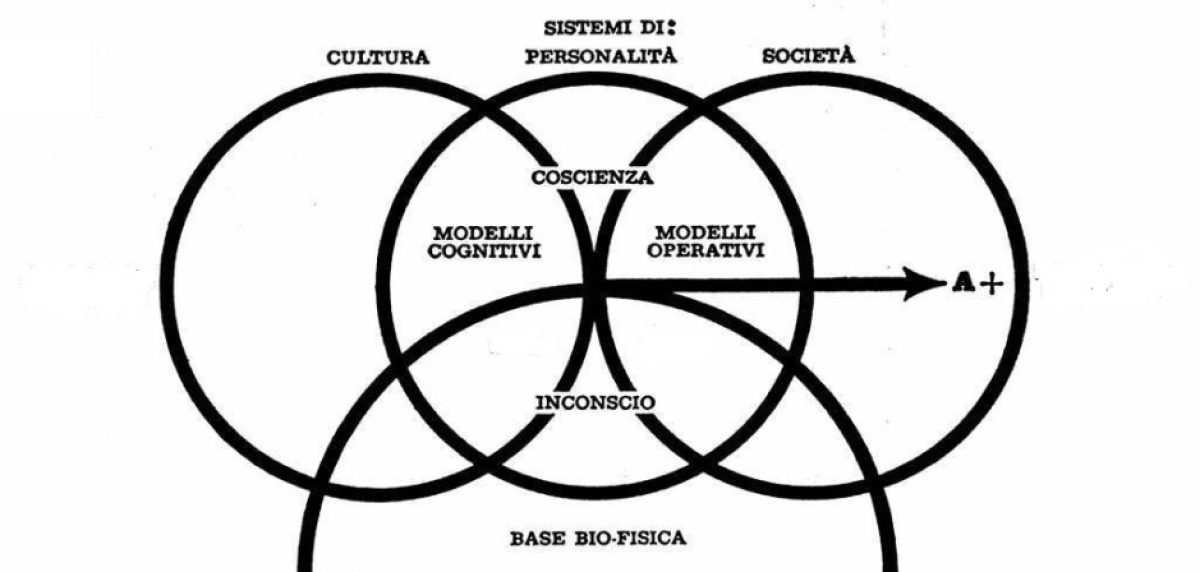

Per riassumere questi concetti, che si propongono di offrire modelli concettuali per un discorso interdisciplinare, mi sia permesso fare ricorso ad uno schema grafico che, con tutte le ovvie limitazioni di questi schemi, può essere un utile strumento per visualizzare e memorizzare il discorso che si è fatto. (Vedi schema 1).

In questo schema è rappresentato l’insieme dei tre sistemi della cultura, personalità e società, innestati nel terreno bio-fisico che ne è la base portante. Il sistema di personalità incorpora una certa porzione di sapere collettivo (cultura) che lo fornisce dei modelli operativi adatti ad inserirsi positivamente nella vita sociale. In condizione di omeostasi, quando i tre sistemi sono coordinati, integrati e funzionali, l’azione in cui si manifesta il comportamento dell’individuo può essere rappresentata dal vettore A + : azione compiuta con successo e attraverso la quale l’individuo assolve al suo ruolo sociale. In questo secondo schema rappresentiamo invece la condizione dei sistemi in contrasto con la situazione dinamica, e cioè integrati, coordinati, ma non funzionali. (Vedi schema 2).

In questo caso l’azione dell’individuo, guidata da modelli anacronistici, va incontro alla condizione di scacco X e si riflette negativamente sul sistema di personalità con il vettore A – .

A questo punto la reazione dell’individuo può assumere una caratteristica opposta. L’individuo può reagire creando un nuovo modello, processo raffigurato dal vettore che muove da 0, si volge verso l’alto e ritorna nella sfera della cultura. Questo nuovo modello è in condizione di orientare un nuovo tipo d’azione, guidata da un nuovo tipo di esperienza, che non solo s’inserisce nel contesto sociale, ma lo trasforma, portando più innanzi i confini del sistema (vettore A +).

L’altro genere di reazione, caratterizzata dal rifiuto della sfida posta dalla situazione, si manifesta in un comportamento regredito, difensivo a livello inconscio (vettore B). E’ la reazione nevrotica, in conseguenza di fattori socioculturali e di situazione. Lo stesso schema può essere usato per la rappresentazione grafica dei fenomeni di disfunzione del sistema di personalità non dovuti a cause socio-culturali e collettive, e cioè alla carenza di modelli adatti alla vita in trasformazione, ma a un difetto di funzionamento del sistema di personalità dovuto al processo educativo, o a lesioni o insufficienze organiche. In tal caso non si può avere il vettore ascendente da O, che indica l’operazione di invenzione di nuovi modelli, ma solo il vettore discendente B, che consegue alla serie di frustrazioni rappresentate dal vettore A -, e che si manifesta nella fenomenologia morbosa. Questa fenomenologia ha la stessa apparenza di quella derivante da origini socio-culturali collettive. Ed infatti essa è una manifestazione di difesa contro un’unica condizione, che è quella dell’ansietà, che si crea sia in un caso come nell’altro. Ma mentre le prime forme non possono trovare soluzione se non attraverso operazioni di rinnovamento culturale (vettore A + ascendente), le seconde possono essere curate individualmente con diverse possibilità di successo. A questo proposito, sia detto per inciso, l’antropologia culturale può fornire talune conoscenze circa la funzione di pratiche e rituali propri di gruppi arcaici, che non sono senza valore nell’interpretare certi comportamenti tipici dei malati.

I concetti espressi in forma assai sintetica e schematica nelle pagine che precedono ci permettono di impostare un discorso più concreto sulla distinzione fra individuo normale e ammalato di mente. L’uomo « sano » di mente è colui il quale si mostra capace di adattamento attivo alla situazione in cui vive. Egli è cioè dotato di modelli adeguati ai suoi problemi, attraverso i quali li riconosce, o è in grado di reagire attivamente di fronte all’ignoto creandone di nuovi attraverso i quali dargli un nome, e lo viene così a conoscere. La sola frustrazione di cui soffre è quella normale a tutti, che deriva da due necessarie condizioni della vita umana: la prima è data dal carattere generale e medio dei modelli culturali, che non si adattano mai del tutto, come un vestito su misura, a chi li adotta, perché costui ha una sua base genetica e una sua storia particolare che lo fa essere un unicum, e l’altra è data dalla dinamica della situazione, che crea le sfasature di cui si è detto, fra modelli e problemi, frustrazione questa dalla quale ha vita il pensiero nuovo. Se questa dose normale di frustrazione è una malattia, ebbene allora essa è una malattia veramente connessa con l’esser uomo. Ma è una malattia di cui si guarisce ad ogni istante. E il risultato di questa guarigione è ciò che chiamiamo l’« io », se consideriamo che esso non in altro consiste se non nel felice risultato di un’operazione attraverso la quale con l’ausilio dei modelli cognitivi e operativi di cui è costituito, l’uomo pone sotto controllo la situazione in cui vive, se ne costituisce soggetto, e ne fa l’oggetto della sua conoscenza e della sua azione efficace. Un sistema di personalità di questo tipo apporta caratteristiche felici all’uomo che ne è il portatore: questi appare sereno, fiducioso, dotato di senso critico in modo costruttivo e di gusto per la vita, è disponibile, aperto e facile nello stabilire rapporti interpersonali fecondi, accessibile alla critica altrui, dotato di un profondo senso di solidarietà umana.

II sistema di personalità che rende un uomo incapace di adattamento attivo è ciò che finisce col fare di quell’uomo un malato. In tal caso, e per i più diversi motivi, il sistema si mostra disfunzionale, e finisce, per autodifendersi, col farsi fine a se stesso ed ergersi come uno schermo contro la realtà, vietando all’io di manifestarsi nel modo che si è detto sopra. Invece di legare l’uomo al mondo, lo isola, usando tutte le possibili tecniche che sono i sintomi della malattia. L’uomo, anche quando non giunge al vero e proprio stadio morboso, si mostra insicuro, indisponibile, egocentrico, autoritario, intollerante e incapace di stabilire rapporti umani fecondi. La vera e propria malattia appare con il manifestarsi aperto e chiaro dei sintomi dati dalle difese inconsce.

Si può fare lo stesso discorso per la società? Io non lo ritengo impossibile, ma inutile, perché sarebbe un discorso troppo generale e vago. Si può parlare di società « facili » o « difficili » o « dure » come dicono gli Arsenian in un loro lavoro, società che offrono all’uomo condizioni più o meno favorevoli per un adattamento attivo.

Un’analisi dei motivi di queste diverse condizioni è certamente utilissima, purché sia fatta su basi empiriche e su dati concreti, che rivelino i motivi patogenici che esse contengono. Questo è proprio il compito che spetta agli studiosi di scienze sociali e agli antropologi culturali in particolare. Le conclusioni delle loro ricerche potranno anche venire sintetizzate sotto generiche definizioni come quelle ricordate, ma ciò non porta avanti la ricerca. In genere le società che producono un maggior numero di disadattati sono quelle ad elevato ritmo di trasformazione, e ciò accade per lo sforzo* che esse impongono ai singoli per realizzare un adattamento attivo alla situazione dinamica. Ma non per questo tali società sono da dire malate, bensì rischiose, impegnative, o « dure », per ricordare il termine cui si è accennato, ma nelle quali vale tuttavia la pena di vivere.

Ha invece più senso forse l’uso del termine di società « malata » per indicare alcune società rigide, nelle quali i canali di autotrasformazione si sono bloccati, per la resistenza del sistema ai mutamenti imposti dalla situazione, che si pongono come fini a se stesse e sviluppano sul piano collettivo singolari forme di comportamento regredito, che riprendono temi propri di società molto arcaiche. I rituali nazisti, ad esempio, e il connesso culto del sangue tedesco, le operazioni di aggressività distruttiva proiettata su determinati gruppi etnici, sono fenomeni che danno da pensare e sembrano quasi giustificare l’uso del termine malattia. Per quanto riguarda il Terzo Reich, si è trattato di una forma di totale disfunzionalità (incoerenza con la situazione storica) di un intero sistema socio-culturale, che non per questo ha cessato di essere funzionante, ma lo era in base ad una logica di tipo delirante collettivamente accettata come valida. Questi casi meriterebbero una maggiore attenzione da un punto di vista della ricerca di psicopatologia sociale.

Queste note hanno un taglio particolare, e mettono in parentesi una gran quantità di elementi di specifico interesse psicologico e psichiatrico. Il quadro delineato del sistema di personalità non accenna ai fattori dell’istinto, temperamento, affettività e via dicendo, né alla dinamica interna di questi elementi. Ma ciò è stato fatto di proposito per offrire ai colleghi studiosi uno schema di discussione estremamente semplificato, onde servire come base per possibili convergenze, dalle quali il quadro dei problemi possa risultare più chiaro e completo attraverso un organico lavoro di gruppo. Si è voluto cioè proporre solo un minimo denominatore comune concettuale per un discorso interdisciplinare ancora tutto da fare.

45.799281

9.092748

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.